来源:中科院之声

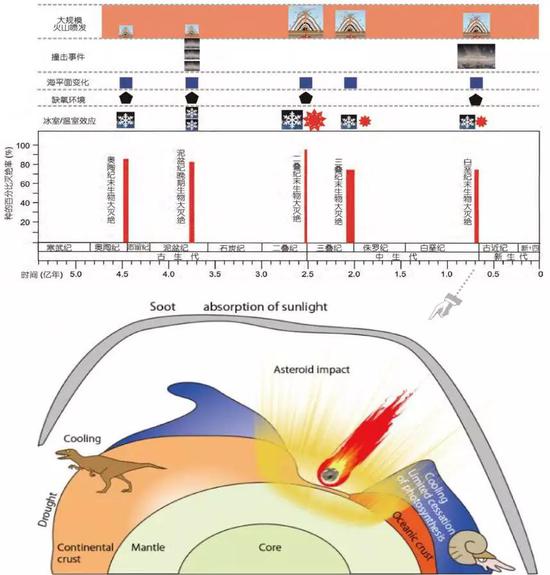

地球在46亿年的漫长地质演化历史中曾经发生过五次大规模物种灭绝事件。最著名和为人们熟知的是最近一次:距今6600万年前的白垩纪-古新世之交(Cretaceous-Paleogene boundary, K-Pg)生物大灭绝事件(图1),因为它标志着长达1.6亿年之久的恐龙时代结束。

图1。 距今6600万年前的白垩纪-古新世(K-Pg)生物大灭绝事件

图1。 距今6600万年前的白垩纪-古新世(K-Pg)生物大灭绝事件

目前的研究公认引发这次大灭绝事件的主要原因是一颗直径大约十公里的小行星撞击地球,留下的撞击坑(Chicxulub陨石坑)平均直径有180公里。大量的古地质、古环境和古生物学等多方面证据表明,这一毁灭性事件给地球生态系统带来了巨大的灾难,导致全球范围内产生尘埃云,遮天蔽日,在几年甚至上百年的时间内隔绝了阳光,低水平的光照使植物难以进行光合作用。海洋中的藻类和陆地植物逐渐死亡,整个食物链崩溃,大型动物纷纷饿死。

同时全球气温急剧下降,寒冷的地面温度使种子萌发变得困难进而导致许多陆生植物的灭绝。植物界中五分之三的物种也在这一时期发生灭绝,例如伴随恐龙时代的巨大的裸子植物和蕨类等。目前,在地球陆地生态系统中占有主导地位的是被子植物(也称为开花植物),有超过35万种,形态丰富多样,分布于几乎所有的生境中。

那么,被子植物是如何在大灭绝时期的灾变事件中幸存下来的呢?

2009年,进化基因组学家Yves Van de Peer教授团队的研究发现,在K-Pg生物大灭绝时期,被子植物的许多分支都独立发生过古老的多倍化(或称为全基因组加倍)事件(图2)。据此,研究者推测多倍化可能是帮助很多现存被子植物的祖先能够在大灭绝事件中存活下来的重要原因。这一发现一经报道就引起了强烈的反响,很多国际知名的学者都给予了高度关注,甚至有学者称这是“过去十年来,多倍化领域最令人兴奋的发现之一”。

图2。 被子植物的多个分支在K-Pg大灭绝时期发生过古多倍化事件

图2。 被子植物的多个分支在K-Pg大灭绝时期发生过古多倍化事件

提起多倍化,相信很多人并不陌生,因为我们日常生活中的很多农作物和重要的经济作物都是经历多倍化后在近期形成的多倍体植物,比如棉花、小麦、油菜、甘蔗、香蕉和西瓜等。事实上,多倍化就是指生物经过全基因组加倍获得更多套染色体的过程。多倍化使生物体的遗传物质多了一份“拷贝”,为进化提供了原始的遗传材料,常被认为是生物进化的“加速器”。多倍体形成以后,在很多方面具有明显的优势,特别是生物量与经济作物产量高、抗逆性强、水肥利用效率高等。

多倍化是否是帮助被子植物躲过生物大灭绝的主要原因呢?目前的研究主要集中于二者在时间上的耦合,而多倍化如何帮助被子植物适应环境剧变的证据还未被揭示。关于这一问题不同的研究学者提出了不同的假设。

如2017年,Yves Van de Peer教授提出了“适应性”的观点,即多倍体在环境不利的情况下较二倍体具有适应优势;同样在2017年,美国加州大学Michael Freeling教授提出无性繁殖可能在环境剧变时给多倍体起到一个过渡缓冲的作用,而当环境正常时多倍体重新二倍化并建立准确的减数分裂;随后在2018年,Donald Levin和Douglas Soltis教授共同提出生态位假说,即剧烈的环境变化使生态系统中二倍体物种数量显著降低,为多倍体物种的生存提供了生态机会。然而,这些观点都是基于近期对多倍体的研究,进而推测古多倍体在环境变化时的可能适应策略。简而言之,上述观点都是推测,尚未有明确的证据。

2019年11月,中国科学院植物研究所焦远年研究团队对古多倍化如何帮助被子植物适应剧烈环境变化做出了新的阐释。我们都知道多倍化可以将基因组内所有基因都发生重复,极大程度上改变了遗传物质的组成。那么,K-Pg大灭绝时期发生的多倍化事件带来的遗传物质改变是否帮助植物适应了当时的环境剧变呢?

基于上述的假设,该研究团队挑选了25个已有全基因组数据的植物物种,代表了被子植物进化的不同分支和外类群(图3),进行了严谨和详细的生物信息学分析,试图从遗传基础层面揭示多倍化帮助植物适应大灭绝事件的明确证据。

图3。 被子植物进化历史中发生的多倍化事件及其保留的重复基因

图3。 被子植物进化历史中发生的多倍化事件及其保留的重复基因

古多倍化事件由于发生的时间久远,遗留下来的线索错综复杂,想要准确鉴定在多倍化后保留下来的重复基因并非易事。为此,该研究团队综合运用多种方法搭建了一整套的分析流程,准确鉴定了被子植物进化历史中发生的古多倍化事件后保留下来的重复基因。

其次,通过分析K-Pg生物大灭绝时期不同分支独立发生的多倍化事件后共同保留下来的重复基因的功能,发现该时期发生的多倍化事件共同保留了适应大灭绝时期环境剧变的重复基因,表明这些基因很可能帮助植物应对当时胁迫环境的选择压力(图4)。

除了K-Pg大灭绝时期(~66 Ma),研究团队还分析了另外两个多倍化集中发生的历史时期(~120 Ma和<20 Ma),同时,研究发现这两个时期多倍化后保留的重复基因在功能上与特定历史时期的环境选择压力是相吻合的(图4)。

图4。 三个历史时期多倍化后共保留的重复基因参与胁迫应答。

图4。 三个历史时期多倍化后共保留的重复基因参与胁迫应答。

研究团队还深入细致地分析了适应性相关的基因调控网络,并运用转录组数据构建基因的共表达网络,发现了在白垩纪-古新世生物大灭绝时期发生的全基因组加倍事件后共同保留的关键调控基因使适应剧烈环境变化(寒冷和黑暗)的基因调控网络发生了重塑和复杂化,可能增强了植物对环境胁迫的适应能力(图5)。

这一研究结果从基因调控网络层面揭示了古多倍化帮助植物应对古环境选择的压力。此外,该研究通过详细分析转录因子家族中重复基因的保留情况,发现多倍化后不同转录因子家族的保留具有偏好性。多倍化事件后倾向于高保留的转录因子基因家族在植物应对环境胁迫中具有重要作用,而低保留或不保留的转录因子基因家族主要在保守的生物学过程中发挥作用。

图5。 生物大灭绝时期多倍化后冷胁迫调控网络的进化模式

图5。 生物大灭绝时期多倍化后冷胁迫调控网络的进化模式

多倍化后特定胁迫相关重复基因的保留,促进了被子植物调控网络的复杂化以响应剧烈环境变化,进而加强了被子植物的适应性。这一研究结果不仅验证了前人的推测,证实多倍化确实帮助被子植物适应了大灭绝时期的环境剧变,同时为多倍化如何增强植物的适应性进化提供了明确的遗传证据。

总之,在K-Pg生物大灭绝时期的恶劣环境中,连恐龙都灭绝了,而多倍体植物仍能“顽强”地存活并繁殖,在很大程度上体现了多倍化在适应性进化中的重大意义。特别是在全球气候变化的今天,搞清楚多倍化适应优势的遗传机制,对于生物进化、物种保护及遗传育种等方面都具有重要的理论指导意义及实践应用价值。