据《考古》(周玉端李英华):打制石器几乎见证了史前人类社会的全部历史,它也是旧石器考古学者面对的主要研究材料。长期以来,石制品线图成为史前学者交流的主要工具,它与文字描述、照片、图表和数据等信息同等重要;作为一种世界性的图像语言,虽然绘图的根本原则是真实再现石制品本身[1],但是在不同时代和不同的考古学传统中,石器的绘制方式却呈现出多样性。法国是世界旧石器考古学研究的发源地和风向标,从19世纪早中期打制石器第一次进入研究者的视野到今天,其石器绘图方式经历了长期的变迁,可以分为四个阶段:从尚未形成行业规范、仅以遗物展示为目的的绘图,到类型学方法下的传统形态-类型绘图,从操作链(Cha?ne Opératoire)理念下创造出来的技术分析图,再到以揭示工具的预设功能和使用方式为目的的技术-功能分析图。下文分别论述。

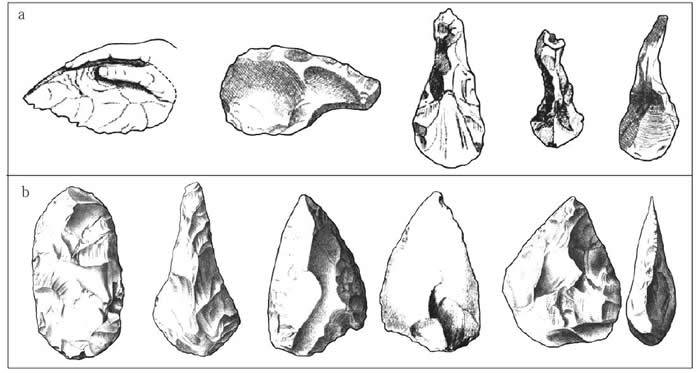

图一 20世纪前以遗物展示为目的的旧石器绘图

a.皮尔特的绘图方式(引自De Perthes M.B., Antiquités Celtiques et Antédiluviennes:Mémoire sur l’Industrie Primitive et les artsàleur origine, Vol.3, Paris:Treuttel et Wurtz, 1864) b.莫尔蒂耶的绘图方式(引自De Mortillet G.Classification des Diverses Périodes de l’?ge de la Pierre, par Gabriel de Mortillet:Extrait du Compte Rendu du Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques 6me Session, Brux:1872, pp.432-465, Typ.de Weizenbach, 1873)

一、20世纪前以遗物展示为目的的绘图

在欧洲,从17世纪后期到19世纪早期,在河流阶地和洞穴地层中打制石器与绝灭动物共存的现象逐渐被公众所了解,但是在《圣经》神创论的背景下,这些石器的古老性一直没有得到当时科学界的普遍承认[2]。19世纪前半期,旧石器考古工作的杰出代表是法国考古学家和古物收集者皮尔特(Jacques Boucher de Perthes, 1788~1868),他在索姆河谷(Somme Valley)阿布维尔(Abbeville)附近的地层中发现了打制石器与绝灭动物共存的证据,但是它们的年代没有得到认可[3];1847年,皮尔特发表了《大洪水之前的凯尔特古物》第一卷[4],当时科学界的权威继续否认这些石器的古老性,认为那些所谓的燧石工具是从地表混入的。这些争论吸引了一些国外科学家的注意, 1859年地质学家约瑟夫·普雷斯特维奇(Joseph Prestwich, 1812~1896)、考古学家约翰·伊文思(John Evans, 1823~1908)和地质学家查尔斯·赖尔(Charles Lyell, 1797~1875)一起来到索姆河谷的遗址,他们一致认为皮尔特的发现是可靠的,其证据可以有力地证明人类曾经与绝灭的哺乳动物共生,官方也终于接受人类在第四纪开始时就已存在的事实[5]。

从19世纪60年代开始,进化论在考古学研究中发挥着主导作用,这一阶段也被考古学史研究者归入进化考古学阶段[6]。在进化论思想的背景下,这一时期考古学的主要任务是论证技术进步的合理性[7],而旧石器考古学的目的主要是探索人类的起源,建立人类进化的历时性框架,这种工作以法国地质学家、古生物学家莫尔蒂耶(Gabriel de Mortillet, 1821~1898)为代表。通过借鉴地质学和古生物学研究中的“标准化石法”,莫尔蒂耶使用有限的器物类型来区分每个时期,并用典型遗址来命名不同的时代,但他对石器工具是如何制作的并不感兴趣[8],其常常被引用的研究成果是欧洲石器时代的分期[9]:阿舍利期(Acheuléen)、莫斯特期(Moustiérien)、梭鲁特期(Solutréen)、马格德林期(Magdalénien)和新石器时代的罗本豪森期(Robenhausien)。

从皮尔特和莫尔蒂耶发表的旧石器线图看,这个阶段的旧石器绘图并未遵循特定的规范,其目的主要是展示出土的遗物资料,推测其使用方式,以体现其人工属性。我们分别以皮尔特的《大洪水之前的凯尔特古物》[10]和莫尔蒂耶的《对石器时代不同时期的分类》[11]为参考,来进一步展示和分析旧石器研究起步阶段的绘图方式。

在皮尔特著作所附的图版中,我们可以发现其旧石器的绘制有如下的要素和特征:石器的轮廓、片疤范围,片疤内填充波纹或条纹,自然面用网格纹表示,注重明暗表现但光线来源方向不稳定;主要绘制石器的一个面,偶尔会表现两个面;石制品的摆放方式以其形态长轴为准,或横摆或纵放;有时绘制手持石器工具的方式;所选取的石器标本主要是工具(图一, a)。在莫尔蒂耶的书中,旧石器的绘制体现出一定程度的进步,其绘制的要素和特征包括石器轮廓、片疤范围,片疤内填充同心波纹,注重明暗表现且光线比较固定地来自左上方,根据石器情况表现两个面或侧面,石制工具的摆放方式基本上按形态长轴纵放,所选取的石器标本主要是工具(图一, b)。

鉴于皮尔特和莫尔蒂耶在19世纪旧石器考古领域的重大影响力,他们的石器线图应该可以代表当时流行的绘图方式和水准。整体上看,他们的绘图方式都偏向于美术中的素描,都选择具有代表性的精美石器进行绘制,而后者体现了“标准化石法”的指导思想。但是,从皮尔特到莫尔蒂耶,旧石器绘图还是有所发展的。比如莫尔蒂耶规定了光线来自左上方和绘制同心波,这些与现代旧石器绘图所秉承的原则是一致的。他们的绘图以“展示遗物”为目标,没有特别表现出石制品的技术特征。

图二 20世纪60年代类型学方法下的旧石器绘图

(引自Bordes F., Typologie du Paléolithique Ancien et Moyen, France:Presses du CNRS, 1988)

二、20世纪70年代前类型学方法指导下的绘图

进入20世纪,法国旧石器考古学沿着两个大的流派发展,一个是以步日耶(Henri Breuil, 1877~1961)和博尔德(Fran?ois Bordes, 1919~1981)为代表的旧石器文化和类型学研究;另一个是以操作链概念为根基发展出来的技术研究[12]。由于技术研究体系在此阶段只有理念上的铺垫,其指导下的技术分析图到20世纪70年代后才被系统地提出和完善,所以下文将详细介绍类型学方法指导下的绘图。此阶段类型学在绘图领域的主要贡献是促进绘图的规范化,并使其直接服务于旧石器文化研究。

20世纪70年代以前,法国学术界未见有文章或专著专门讨论旧石器绘图的方法和规范。《法国史前学会通讯》在此期间曾连续发表过大量的论文和报告,这些文章中的石器线图也未体现出统一的规范和标准[13],它们更多地体现了不同绘图者的个人习惯,而且线图的质量参差不齐。不过,这些线图展现出来的绘图发展趋势是从粗糙走向精细,从随意到准确和规范化。由于这一时期的石器线图资料非常多,我们从如下几个方面对绘图的总体情况做一简要总结。

1.标本选择的标准

主要选取典型标本进行绘制,尤其是经过加工的工具,石核与普通石片较少绘制;赋予标本以具体的名字,比如刮削器、刮刀、尖状器、石斧等。

2.石器轮廓与片疤范围

石器轮廓一般都绘制清楚,片疤的范围有的绘制准确,有的则比较随意,片疤之间的棱脊有时用空隙来表现。

3.同心波与放射线

有的绘制比较规矩,有的则很随性;很少绘制放射线。

4.明暗对比

有的绘制技术高超,明暗对比和谐,有的则过于深暗或过于浅白;光线来源不稳定,有的来自上方,有的来自下方。

5.绘制的面数

绝大多数情况下都只绘制一个面,通常是片疤较多的那个面,有时候会有意识地绘制另一面片疤较多的局部特征。

6.摆放方式

一般情况下按石器的长轴纵向摆放,不过也有少量是横着摆放的;纵向摆放时,大多数都是工具刃口朝上,有时也可见刃口朝下。

7.符号

绝大部分石器类型没有符号标注,但是对于雕刻器(burin),通常可见用箭头指向雕刻器的刃口部分,偶尔可见用箭头指向加工痕迹。

由于这一时期旧石器考古学的研究任务主要是展示、辨识和划分石器类型,进而判断石器工业的时代与文化属性,研究方法主要是类型学,所以在绘图上也侧重表现石制品的形态和类型特征,没有深入到石器的制作技术与过程[14]。真正成熟的类型学研究是由博尔德在20世纪50~60年代奠定的,代表作是《旧石器时代早中期的类型学》[15],以类型学为基础的考古学文化研究体现在他对莫斯特文化石制品组合的研究当中[16]。虽然博尔德的著作未专门讨论如何绘制旧石器,但是在《旧石器时代早中期的类型学》中对相关的术语做了定义,比如打击点、半椎体、同心波、形态轴和打击方向轴、不同的刃口加工类型等,而该书的广泛传阅使其石器线图几乎成为一种绘制范例,所以我们在此简要总结其石器的绘制特征。

首先,所选取的标本主要是工具和特殊石片(如勒瓦娄哇石片),普通石片与石核少见或没有;虽然很多石制品的绘制都只展示一个面,但是也有大量线图有选择地表现另外的面、侧视轮廓或尾部片疤特征,甚至石制品远端、中间部位的截面也被绘制,有时仅绘制另一个面的一部分以表现重要特征(往往是加工片疤);摆放方式上,多数都按照形态长轴纵向摆放,但也有一些是横向摆放的;同心波的绘制大多比较规范,但也有少数绘制不清晰[17];总体来看,线图绘制比较清楚,明暗对比和谐,光线来源稳定(多为左上方)。符号方面,雕刻器一般都有箭头标注,但是个别线图在绘制石片腹面时会用箭头指向打击点所在的位置(图二)。

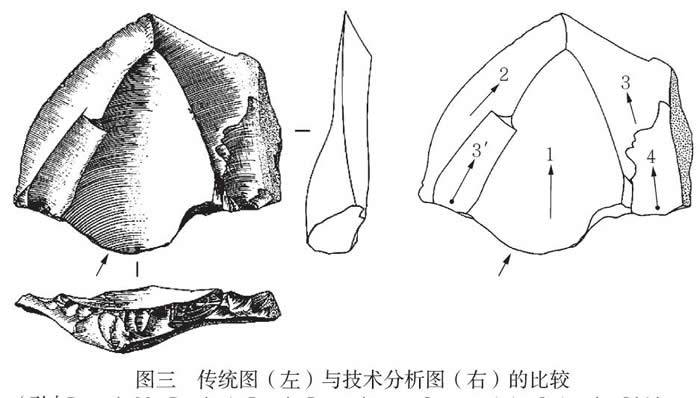

图三传统图(左)与技术分析图(右)的比较

(引自Dauvois M., Précis de Dessin Dynamique et Structural des Industries Lithiques Préhistoriques, Périgueux:Fanlac, 1976.注:技术图左下角缺失小片疤,但不影响对该石片技术过程的整体判断)

三、20世纪70年代后技术分析图的出现和发展

稍晚于博尔德类型学体系的建立,从20世纪70年代开始法国旧石器技术分析方法开始发展并逐步形成体系。在石器绘图方面,法国学者杜瓦(M.Dauvois)首次系统讨论了科学的绘图规范和方法,并提倡绘制“技术分析图”(Schéma Diacritique)[18],得到了随后研究者的遵从和不断完善,比如依妮桑(Marie-Louise Inizan)等人的《打制石器的技术》制定了打制石器的制图规范和方法[19],其英文版《打制石器的技术与术语》[20]几乎成为世界范围内打制石器技术研究者的教材[21];技术分析图也被后来的学者所借鉴,如博依达(Eric Bo?da)团队进一步发展出来的技术-功能分析图[22]。在此,我们主要对杜瓦的绘图方式进行介绍。

杜瓦在其《史前石器工业动态和结构性绘图的概论》[23]一书中指出,虽然绘图在石器工业的研究中起着重要作用,但是当时的学术界并未发展出系统的绘图方法、技术和标准。鉴于此,作者希望通过本书提供一套科学的绘图规范,以方便学术交流。

该书第一部分详细讲解了绘图的步骤和过程。包括石制品的朝向(形态轴与剥坯轴)和不同类型石制品(经过打制的砾石、两面器、三面器、薄刃斧、刮刀、尖状器等)的摆放方式、绘图工具的准备、石制品的测量方式、光线来源的规定(左上方)、阴影效果、铅笔、修改工具(橡皮擦、刮刀)等。之前的石器绘图常常只表现石制品的一个面(一个视图),而作者提倡尽可能多地绘制所有需要展现的面。作者对石制品不同面的展开(摆放)方式、石制品的主要视图(vue principale)以及特殊情况进行了详细规定和举例说明,对石制品的腹面、远端、近端、截断(troncature)、剖面、破裂、磨损痕迹等具体部位的绘制方法和技巧进行了讲述,还讨论了比例尺、符号和排版等问题。

在第二部分,杜瓦专门介绍了技术分析图的绘制目的和方法。技术分析图只绘制石制品的轮廓和脊线,用箭头和数字来表达打制过程,是对传统图的一种简化。技术分析图的绘制涉及一些惯用的符号,作者详细介绍了各类符号所代表的意义。采用数字和符号来标注打制动作的先后以及石制品的技术特征并非作者的首创,而是对已有使用方式的一种规范和发展。杜瓦认为技术分析图有两点优势:更加经济而且更具有说服力。因为技术分析图不需要像传统图那样表现石制品的阴影和透视效果,它仅仅通过数字和符号来展示石制品的打制过程和技术信息(图三),比如复原石核剥坯过程(毛坯的生产过程)。

最后,作者讨论了绘图的地位和方法。他认为绘图是科学研究的一部分,其第一要义是准确,其次是美观,但前提是人们要知道需绘制什么;石制品的绘制应该是形态、技术和类型等信息的表达,它要完整展示所有的石制品而非仅仅选取那些典型的工具。绘图是一种科学实践,是将实物转化为图像的过程,其危险之处在于它代表着观察者的视角,是根据人脑预先存在的知识和目标而完成的,因而是一种阐释行为。换句话说,绘图结果体现了绘制者对石制品打制过程的复原。

再现石制品的打制过程是复原操作链的重要一环,因此技术分析图的出现是20世纪60年代操作链理念影响下的必然发展。技术分析图除了要像传统图一样“客观地”展示石器的形态和表面特征外,更需要对石器的打制过程和打制者所运用的操作程式进行判断和复原,所以技术分析图的绘制过程始终伴随着研究者的思考和判断,而且它必须建立在整合分析所有石制品材料的基础上。虽然技术分析图的绘制是从单件石制品开始的,但是孤立的石制品并不能展现石器工业的生产特征,必须对所有材料进行反复比较,通过整合分析才能提炼支配石器工业生产体系的技术机制和逻辑规则,从而最终确定单件石制品在整个石器工业生产体系中的位置并复原操作链的各个环节[24]。因此,技术分析图并不满足于再现石制品的形态和表面特征,正如杜瓦所言,绘图实际上是一种分析和阐释行为,这一点也构成了它与传统绘图的根本差异;它使得石制品的绘制从之前的二维形态展示转变为三维结构呈现,从而获取了更多的技术信息。杜瓦奠定了旧石器技术研究的绘图基础,他提倡的绘图规范随后在法国旧石器考古学界被广泛遵从,并得到进一步的完善和发展。

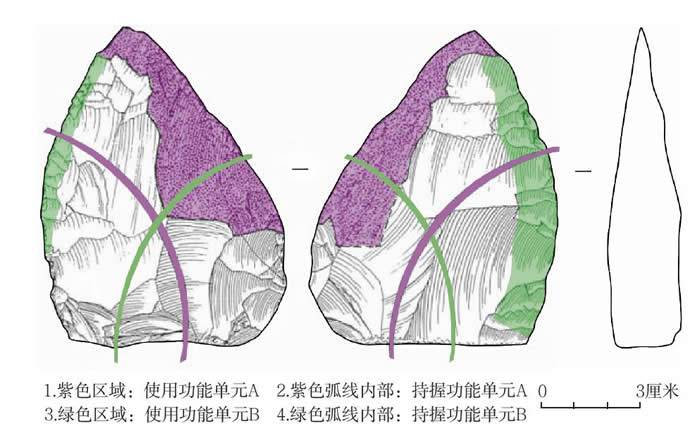

图四同一件两面器上的两对技术-功能单元A和B

(引自Bo?da E., Techno-logique&Technologie:Une Paléo-histoire des Objets Lithiques Tranchants, France:@rchéo-éditions.com, 2013.据原图修改)

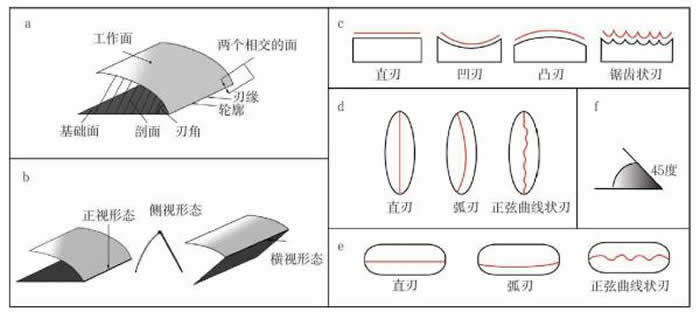

图五工具刃口部位的技术特征举例

a.刃口的二面结构b.观察刃缘的视角c.刃缘的正视形态d.刃缘的侧视形态e.刃缘的橫视形态f.刃角度数

四、20世纪90年代后针对工具的技术-功能分析

图虽然技术分析图能够很好地展示石核的剥坯过程和毛坯的生产过程,但是无法进一步用来分析工具。从操作链的角度看,在石器工业生产的过程中,二次加工发生在毛坯生产之后,其目的是为了完成工具[25];从技术的角度看,它的目的是为了改变或创造某些技术特征,实现从毛坯向工具的跨越[26]。为了研究工具的功能和使用方式, 20世纪90年代初法国学者创立了技术-功能分析法。研究者可以通过仔细观察工具刃口的技术特征,并综合分析整个石器工业的技术-功能单元以推测工具的预设功能和使用方式,从而理解打制者的生产意图,复原操作链的目的[27]。

在技术-功能分析的早期研究实践中,研究者提出“以刃口为先”的分析方法,因为工具加工的目的是为了创造出一个或多个合适的刃口,工具的预设功能与使用方式都是由刃口的技术特征决定的。在工具的使用过程中,刃口是与被作用的物质对象直接接触并发挥作用的部分;“以刃口为先”反映了工具生产和使用过程中的一种技术逻辑,根据这种逻辑,工具可以被分解为至少三个部分:持握部分、作用于加工对象的部分和传递能量的部分,它们相互连接,但可能是以不同方式结合在一起的[28]。根据这几个不同的构成部分,研究者将工具分解为不同的技术-功能单元(unitétechno-fonctionnelle缩写为UTF),一个技术-功能单元被定义为“一组通过协同作用整合起来的技术要素和(或)技术特征”[29]。理论上,一个工具至少由两个技术-功能单元构成[30],一个是使用-功能单元(UTF-CT),另一个是持握-功能单元(UTF-CP)[31]。在技术-功能分析的过程中,一件石制品往往可以被定义成多个“工具”,即具有多个使用-功能单元(图四)。这种对于工具的新认知完全不同于传统的类型学分类,它可以有效避免出现模棱两可的工具类别,尤其是当不同刃口同时出现在一件毛坯上时,它能更客观地展现工具的技术特征,并揭示使用单元和持握单于持握-功能单元的分析,同样需要展示持握单元的表面和结构特征,要注意工具的持握方式和部位,因为这会直接影响工具的使用方式;还需要考虑到工具装柄的可能性,工具是否装柄与工具的使用方式有着紧密关系,而工具的装柄方式也会影响工具的使用方式[32]。在绘图表现上,技术特征有时也可以用更加抽象的方式来综合展示,元的多样性,这些复杂的技术信息是被传统类型学研究方法和绘图所掩盖的,因而加深和丰富了研究者对石制品的认知。

在绘制技术-功能分析图时,研究者需要辨识工具上存在的不同技术-功能单元。对于使用-功能单元,尤其需要展示出工具刃口部位的技术特征,包括刃缘的正视形态、侧视形态、橫视形态、刃角度数、刃口二面结构的特征等(图五),因为这些要素是判断不同使用-功能单元的重要依据。对比如黔西观音洞的石器工具就可以归纳为两大类别,即正视轮廓为单边延伸和双边汇聚形态的刃口,其内部又存在多个不同的刃口类型[33]。因此,技术-功能分析图的绘制与前述技术分析图的绘制有着相同之处,它们都是研究者对石器本身的研究结果,是一种对于石器制作过程和制作目的的系统阐释。在图像表现上,技术分析图和技术-功能分析图显得更加多样和灵活,毛坯的生产过程和工具的结构特征都能够得到揭示,它与以“客观”描绘石制品的形态特征为目的的类型学绘图有很大差异。

五、讨论

通过回顾法国旧石器绘图的历史,我们发现其最初的绘图是以遗物展示为目的,而且仅仅绘制那些具有“标准化石”意义的石制品,然后缓慢过渡到以客观再现石制品的形态和表面特征为目标的类型学阶段,经历绘图规范化和统一相关术语的努力,随后在“操作链”理念的影响下逐渐走向“绘图即阐释”的技术分析图和技术-功能分析图的新阶段。法国旧石器绘图方式的变迁是其旧石器研究范式变化的反映,研究范式的变化是驱动绘图方式发生转变的主要动力。在这个过程中,真正具有范式意义的只有类型学和技术学两大方法体系,在类型学之前的前范式阶段,绘图并未形成统一的规范。

20世纪60年代以来,类型学方法研究打制石器受到旧石器学术界的持续讨论和反思。然而,在争论的过程中,法国旧石器考古学界逐渐发展出另外一条独具特色的研究史前打制石器的新路径,即系统的技术研究方法,而且目前还在沿着这条路径不断发展[34]。从类型学到技术学的研究转变,促使石器绘图的目的也发生了根本变化,绘制技术分析图成为一种研究行为和展示研究结果的方式,是技术分析方法体系中的重要组成部分。但是在技术分析研究者那里,传统绘图并未被放弃,而是与技术分析图结合起来,以更全面地复原和展示石制品的打制“历史”。因此,技术研究者赋予了绘图以全新的目标和意义,它不再是一种技工人员可以完成的体力工作,而是一项充满思考的智力活动。

然而,作为“技术阐释”的技术图可能会面对绘图缺乏“客观性”的质疑,即技术特征的判断、技术-功能单元的识别等分析过程是否太主观了?技术分析者是这样看待这个问题的。首先,作为观察者和研究者,其主观倾向是不可避免的,这并不是技术研究者所独有的问题,类型学研究者也一样存在主观的判断过程,比如标本的选取和功能的推断;第二,绝对的客观并不存在,任何研究者都无法达到绝对的客观,追求绝对的客观会导致研究无法开展,这是研究人类文化的考古学家必须承认的问题;第三,技术研究者认为解决“客观性”问题的合理方式是接受研究者本身存在的主观性,并充分意识到技术现象的复杂性,承认研究无法实现绝对客观,通过自我批评和反思来尽可能地避免主观,同时包容研究结果的不确定性,保持结论的开放性[35]。

近年来,随着3D建模、激光扫描和数字摄影技术的发展,很多学者将其引入到旧石器考古学的研究中[36]。客观地说,这些技术手段在其适用范围内对田野考古和研究无疑是有促进作用的,但是对旧石器研究而言,这些技术手段是否像一些研究者所宣称的那样可以很好地减轻石器绘图的压力,提高图像的准确度,或者有效避免绘图者的主观因素,甚至是直接替代手工绘图?其实,这些问题的回答取决于我们如何定位旧石器绘图的目的。

首先,关于技术手段和研究方式的“客观”与“主观”问题。表面上看,仪器获取和软件处理的图像似乎比手工绘图更客观,因为“所见即所得”,照片似乎能有效避开眼睛观察和大脑思考带来的片面和主观,但是实际上无论采用何种科学仪器来开展研究,研究者的“主观”倾向都是不可避免的,研究者只会观察到自己想观察的内容,这是作为人文科学分支的考古学与依靠仪器设备检测和处理数据的自然科学之间的重要区别。其实,扫描和摄影仪器获取的图像其表现的内容、方式和角度从根本上来说还是由研究者决定的,是为研究者的解释服务的,甚至在某些情况下标本的有效信息并不一定能够通过仪器表达出来。正是从这个意义上讲,虽然技术研究方法体系中的旧石器绘图是研究者观察和思考的结果,即“所思即所得”,但判断石器表面技术特征的原则和标准是客观的、一致的,在学者之间是可以交流和检验的;技术分析还要求研究者整合研究遗址或地层内的所有石制品,要把技术产品放在遗址乃至区域层面的技术背景(context)中去理解,而不是孤立地看待某类石制品的有无,所以最大程度地限制了主观性。因此,对于石器手工绘图或仪器设备成图哪个更客观、哪个更主观的问题,我们需要辩证地认识。

其次,关于石器手工绘图可否由仪器设备取代以便减轻石器绘图压力的问题。我们认为在实际研究过程中,用手工绘图还是用仪器设备成图取决于研究者的研究方法和研究目的,因为任何研究方法和手段都是为了提取研究者所需要的信息,它们是为最终的解释服务的。如果绘图的目的是像照片那样仅仅再现石制品的形态和表面特征,那么旧石器绘图完全可以用照片来替代;如果还要继续探索打制石器涉及的技术行为和人类的认知特征,那么就必须手工绘制技术图,照片只能起辅助展示作用,两者可以互补[37]。因此,如果摄影、扫描仪器要取代手工绘图,那么它们也只能替代类型学方法下的传统绘图,而技术研究体系下的技术图无法用照片取代,因为照片无法自己提供真正有用的技术信息。所以,用摄影技术替代手绘线图的主张也促使我们重新思考绘图的目的,即旧石器绘图是要满足于忠实记录石制品的形态特征,还是要进一步走向技术阐释?

六、结语

从19世纪开始,绘制石器成为史前史研究中的一项重要工作,其目的是让那些无法亲自接触石器的研究者也能够“看到”石器,因为一张准确的线图胜过一段详细的文字描述[38],这是石器绘图产生的初始动力,即展示遗物的存在和特征。自然地,其绘图只能告诉我们石器的形态而不是在理解石制品,因此这时石器绘图更多地属于一种对物品进行图形记录的行为。在法国旧石器研究传统中,绘制石器的目的随着研究的进展发生了变化,演变路径是从描绘记录、区分类型到复原石制品的打制过程,再到推测工具的预设功能和使用方式。绘图方式最具有革命意义的变化体现在类型学向技术学的研究转变过程中,并在技术研究的深入发展阶段得到了进一步的创新。

在技术研究阶段,旧石器绘图的重心从“客观描绘”转向“技术阐释”,研究者不再满足于准确记录石制品的形态特征,而是以细致的“技术阅读”为基础,通过绘图来分析和展示打制者的行为过程和技术认知。作为旧石器技术研究体系中的一个重要组成部分,绘制技术图是一项需要研究者亲自完成的基础性工作,因为绘图即阐释。对于今天的旧石器考古研究而言,无论是使用摄影技术成图,还是手工绘制传统图或技术分析图,研究者应当对这些图像表达方式的目的有更加清楚的认识,绘图方式的选取往往是由特定的研究目标所决定的;所以,最重要的是发挥各种途径和手段的长处,为更深入地复原和解释古人类的行为和文化提供更多的可靠信息。

注释:

[1]a.Dauvois M., Précis de Dessin Dynamique e Structural des Industries Lithiques Préhistoriques Périgueux:Fanlac, 1976.b.Laurent P., Le Dessin des Objets Préhistoriques Une Introduction, Revue Archéologique du Centre de la France, 24(1), pp.83-96, 1985.c.Montet White A., Archeology:Lithic Illustration Drawing Flaked Stone Artifacts for Publication Lucile R.Addington, American Anthropologist89(4), pp.1001-1002, 1987.d.Laurent P., Dessin et Archéologie, Revue Archéologique du Centre de la France, 25(1), pp87-98.1986.

[2]布鲁斯·G·特里格著,陈淳译:《考古学思想史》(第2版),中国人民大学出版社, 2010年。

[3]Schleicher C., Jacques Boucher de Crèvec?ur de Perthes 1788-1868, Notice, Bulletin de la SociétéPréhistorique de France, 29(5), pp.230-2331932.

[4]De Perthes M.B., Antiquités Celtiques et Antédiluviennes:Mémoire Sur l’Industrie Primitive et les ArtsàLeur Origine, Vol.3Paris:Treuttel et Wurtz, pp.1-628, 1864.

[5]同[2]。

[6]同[2]。

[7]格林·丹尼尔著,黄其煦译:《考古学一百五十年》,文物出版社, 2009年。

[8]同[2]。

[9]De Mortillet G., Classification des Diverses Périodes de l’?ge de la Pierre, Par Gabriel de Mortillet:Extrait du Compte Rendu du Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques 6me Session, Brux:1872, pp.432-465, Typ.de Weizenbach, 1873.

[10]同[4]。

[11]同[9]。

[12]李英华等:《法国旧石器技术研究概述》,《人类学学报》2008年第1期。

[13]笔者检索阅读了网站http://www.persee.fr/collection/bspf上公布的《法国史前学会通讯》(Bulletin de la SociétéPréhistorique de France) 1904~1960年发表的大量文章,因数量太大,本文不再逐一列举这些文献。

[14]不过偶尔可见对石核剥坯技术的讨论,参见Barnes A.S, Cheynier A.,étude sur les Techniques de Débitage du Silex et en Particulier des Nuclei Prismatiques, Bulletin de la SociétéPréhistorique de France, 32(5), pp.288-299, 1935.或者是对石核剥坯过程的复原,参见Vignard M.E., Stations Paléolithiques de la Carrière?Abou-el-Nour, près de Nag-Hamadi(Haute-Egypte), Bulletin de la SociétéPréhistorique de France, 27(5), pp.301-3201930.

[15]Bordes F., Typologie du Paléolithique Ancien et Moyen, Publications de l’Institut de Préhistoire de l’Universitéde Bordeaux, Mem.1, Bordeaux Delmas, 1961.

[16]Bordes F., Mousterian Cultures in France Science, 134(3482), pp.803-810, 1961.

[17]该书图版的线图并非都是博尔德亲自绘制的,有的线图是引用的,所以绘制风格和质量并不统一。

[18]同[1]a。

[19]Inizan M.L., et al., Technologie de la Pierre Taillée, Meudon:CREP, 1995.

[20]Inizan M.L., et al., Technology and Terminology of Knapped stone, Nanterre:CREP, 1999.

[21]同[12]。

[22]Bo?daé., Détermination des Unités TechnoFonctionnelles de Pièces Bifaciales Provenant de la Couche Acheuléenne C’3 Base du Site de Barbas I, in Cliquet D.(ed.), Les IndustriesàOutils Bifaciaux du Paléolithique Moyen d’Europe Occidentale, ERAUL, 98, Liègeéditions de l’Universitéde Liège, pp.98, 51-75, 2001.

[23]同[1]a。

[24]a.李英华等:《旧石器技术研究法之应用-以观音洞石核为例》,《人类学学报》2009年第4期。b.李英华:《旧石器技术:理论与实践》,社会科学文献出版社, 2017年。

[25]同[20]。

[26]Soriano S., Statut Fonctionnel de l’Outillage Bifacial dans les Industries du Paléolithique Moyen:Propositions Méthodologiques, Les IndustriesàOutils Bifaciaux du Paléolithique Moyen d’Europe Occidentale, pp.77-84, 2001.

[27]a.同[12]。b.同[24]b。

[28]Lepot M., Approche Techno-fonctionnelle De l’Outillage Lithique Moustérien:Essai de Classification des Parties Actives en Terme d’EfficacitéTechnique, Unpublished Masters Thesis, Nanterre:University of Paris X, 1993.

[29]Bo?da E., Technogenèse de Systèmes de Production Lithique au Paléolithique Inférieur et Moyen en Europe Occidentale et au ProcheOrient, Paris:Universitéde Paris X-Nanterre1997.

[30]在两面器(pièce bifaciale)中,由于传递能量的部分常常被整合到持握部分和作用于加工对象的部分,因此传递能量的部分可以忽略不计,所以只保留前两者。参见注[22]。

[31]同[22]。

[32]Bo?da E., Techno-Logique&Technologie:Une Paléo-histoire des Objets Lithiques Tranchants, France:@rchéo-éditions.com, pp.1-259, 2013.

[33]a.同[24]b。b.李英华等:《石器研究的新视角:技术-功能分析法-以观音洞遗址为例》,《考古》2011年第9期。

[34]a.同[12]。b.Audouze F., Préface:Une Trajectoire Originale In Bo?da E., Techno-Logique&Technologie:Une Paléo-Histoire des Objets Lithiques Tranchants, France:@rchéo-éditions.com, 2013.c.Audouze F., New Advances in French Prehistory Antiquity, 73(279), pp.167-175, 1999.

[35]a.Morin E., Introductionàla Pensée Complexe, Paris:éditions du Seuil, 2005.b.Chevrier B., Les AssemblagesàPièces Bifaciales au Pléistocène Inférieur et Moyen Ancien en Afrique de l’Est et au Proche-Orient:Nouvelle Approche du Phénomène Bifacial Appliquée aux Problématiques de migrations, de Diffusion et d’évolution Locale, PhD thesis Paris:UniversitéParis Ouest Nanterre La Défense, 2012.

[36]a.Bretzke K, Conard N J., Evaluating Morphological Variability in Lithic Assemblages Using 3D Models of Stone Artifacts, Journal of Archaeological Science, 39(12), pp.3741-3749, 2012.b.Lin S.C.H., et al., The Application of 3Dlaser Scanning Technology to the Assessment of Ordinal and Mechanical Cortex Quantification in Lithic Analysis, Journal of Archaeological Science, 37(4), pp.694-702, 2010.c.Magnani M., Three-dimensional Alternatives to Lithic Illustration, Advances in Archaeological Practice, 2(4), pp.285-297, 2014.d.Grosman L., Smikt O., Smilansky U., On the Application of 3-D Scanning Technology for the Documentation and Typology of Lithic Artifacts Journal of Archaeological Science, 35(12) pp.3101-3110, 2008.e.Airvaux J., Note sur de Nouveaux Procédés Pour le Dessin des Objets Lithiques, Préhistoire du Sud-Ouest, 12, pp.218-221, 2005.

[37]a.同[1]d。b.同[19]。

[38]Parenti F., The Utility and Meaning of Stone-Tools Drawing, in I.Caneva, P.Biagi, C.Lemorini, DZampetti(eds.), Studies in Early Near Eastern Production, Subsistence, and Environment 9.Paper Presented at Beyond Tools, II Workshop on PPN Chipped Lithic Industries, Berlin, ex Oriente, pp.107-111, 2001.

(奇趣网 www.QiQu.net 收集发布)