详考王维的两大“丑闻”

摘要:被称为“诗佛”的王维有两大“丑闻”:一是两联著名诗句“行到水穷处,坐看云起时”和“漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂”被指剽窃,二是他的状元及第是通过“入侍公主”并弹奏《郁轮袍》等不正当手段获取的。这两大“丑闻”载于诸多唐诗典籍中,时不时被人提起。然而,古籍大数据表明,两联诗句都没有其他的出处,而所谓“郁轮袍”既无旁证又与史实不符。综合判断,均属子虚乌有。究其原因,可能是“厚诬”。

关键词:王维 剽窃 郁轮袍 终南别业 大数据

说起唐诗,今人首先提到的肯定是“李杜”。一为“诗仙”,一为“诗圣”,双峰并峙,高耸入云。但这种尊崇都是二人身后的事情。在盛唐当世,声誉最隆者,非王维莫属。年少成名,状元及第,官至右丞,诗画琴绝。《新唐书》称王维:“名胜于开元天宝间,豪英贵人虚左以迎,宁薛诸王待若师友。”《王昌龄集》还有“王维‘诗天子’,杜甫‘诗宰相’”之说。然而,谢世之后的王维,却时常被人诟病,而非议均与两件“糗事”有关:一为“偷诗门”,一为“媚主门”。

一、偷诗门

所谓“偷诗门”,源自李肇(晚唐人,生卒年不详)的《国史补》。该文献有一段题为“王维取嘉句”的文字,兹录如下——

王维好释氏,故字摩诘。立性高致,得宋之问辋川别业,山水胜绝,今清源寺是也。维有诗名,然好取人文章嘉句。“行到水穷处,坐看云起时”,《英华集》中诗也。“漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂”,李嘉祐诗也。

“行到水穷处,坐看云起时。”此句见于《入山寄城中故人》(时本题为《终南别业》),这是王维的五律代表作之一。冯班(1602—1671)称此联“奇句惊人”,查慎行(1650—1727)则赞此句“有无穷景味”,沈德潜(1673—1769)所谓“一片化机”大抵亦就此句而言。

“漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂。”此句见于《积雨辋川庄作》,这是王维的七律代表作之一。赵殿成(1683—1756)在《王右丞集笺注》中说:“诸家采选唐七言律者,必取一诗压卷。或推崔司勋之‘黄鹤楼’,或推沈詹事之‘独不见’,或推杜工部之‘玉树雕伤’‘昆明池水’‘老去悲秋’‘风急天高’等篇。吴江周篆之则谓,冠冕庄丽无如嘉州“早朝”,淡雅幽寂莫过右丞“积雨”。淡斋翁以二诗得廊庙山林之神髓,取以压卷,真足空古准今……”王维的《积雨辋川庄作》被推为“压卷七律”的候选之一,而这首诗中最出彩的句子就是“漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂”。

然而,李肇却说王维诗中的这两联是偷来的!如此骇人之闻,自然为人乐道。《太平广记》《事文类聚》《渔隐丛话》《诗话总龟》《类说》《记纂渊海》《唐语林》……似乎宋代所有的诗话、笔记、类书都转载了这段话,此后历代的诗话也时而提及此事。

转来转去,不断变异。比如题目,《国史补》的原题为“王维取嘉句”,在《类说》中变成了“王维窃人诗句” ,在《事文类聚》中变成了“能诗亦剽窃” ……这些题目显然比原题更“抢眼”、也更“刺眼”。正文也在变:《国史补》原文中的“取”字,在《事文类聚》《类说》等书中变成了“窃”;在《山堂肆考》中,两联诗句都被说成是李嘉祐的诗。令人瞪目的是,《国史补》原文中的“英华集”,《太平广记》中变成了“含英集”,《古今诗话》中变成了“华英集”,甚至同一文献也有不同版本,比如清文渊阁四库写本(下文简称“四库本”)《诗话总龟》中为“英华集”,四部丛刊明刻本《增修诗话总龟》卷6中为“华英集”,而卷29又为“英华集”。

有人为王维圆场。叶梦得(1077—1148)《石林诗话》云:“诗下双字极难,须使七言五言之间,除去五字三字外,精神兴致全见于两言,方为工妙。唐人记‘水田飞白鹭,夏木啭黄鹂’为李嘉祐诗,王摩诘窃取之,非也。此两句好处,正好添‘漠漠’‘阴阴’四字,此乃摩诘为嘉祐点化,以自见其妙,如李光弼将郭子仪军,一号令之,精彩数倍。不然,嘉祐本句但是咏景耳,人皆可到……”李谆(宋人,生卒年不详)《李希声诗话》云:“唐人诗流传讹谬,有一诗为两人者,如‘漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂’,既曰王维,又曰李嘉祐。以全篇考之,摩诘诗也。”按照这些说法,李嘉祐的原诗是五言,而王维在前面添加四字如点石成金,所以总体上算是摩诘的诗,也就是说不能定性为剽窃。但添字之说与《国史补》不同,未知依据何来。即便如此,十四字中有十字取自别人,还是难逃“剽窃”之嫌。

有人替王维开脱。《古今诗话》曰:“王右丞好取人诗,如‘行到水穷处,坐看云起时’,此《华英集》中句也。‘漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂’,此李嘉祐句。僧惠崇有诗云:‘河分岗势断,春入烧痕青。’士大夫奇之,然皆唐人旧句。崇有师弟,学诗于崇,赠崇诗曰:‘河分岗势司空曙,春入烧痕刘长卿。不是师偷古人句,古人诗句似师兄。’大都诵古人诗多,积久或不记,则往往用为己有。如少陵诗云:‘峡束沧江起,岩排石树圆。’见苏子美颂诗,全用‘峡束沧江’‘岩排石树’作五言诗两句,子美岂窃人诗者?”——好一个“不是师偷古人句,古人诗句似师兄。”简直叫人无地自容。

既有“窃贼”,必有“失主”。那么,被指“剽窃”的两联诗句到底出自何处呢?关于“行到水穷处,坐看云起时”,李肇称为“《英华集》中诗也”,却没具体说出自哪位诗人的哪首诗。唐代及以前的文献中,并没有名叫《英华集》的诗集。梁太子萧统等人编过一部《诗苑英华》(又名《古今诗苑英华》),初唐的慧净等人又编过一部《续诗苑英华》(又名《续古今诗苑英华》或《续古今诗苑英华集》),但这两部诗歌总集早已失传。其他所有诗集的他人诗作中,也都找不到这一联诗。关于“漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂”,李肇倒是给出了被盗的诗人,即李嘉祐。但遍查李嘉祐的诗集,找不到这两句诗。“水田飞白鹭,夏木啭黄鹂”,也是不见踪影。

《全唐诗》在李嘉祐集中收录了“水田飞白鹭,夏木啭黄鹂”,但在诗句后注曰:“李肇称嘉祐有此句,王右丞取以为七言,今集中无之。”编纂者如此说,应该经过考证。南宋大型类书《锦绣万花谷》摘有“漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂”,句下署名“李嘉祐”,依据的应该也是《国史补》。

曾季狸(南宋人,生卒年不详)《艇斋诗话》曰:“前人诗言立鹭者凡三:欧公‘稻田水浸立白鹭’,东坡‘颖水清浅可立鹭’,吕东莱‘稻水立白鹭’,皆本于李嘉祐‘漠漠水田飞白鹭’。”照此说来,李嘉祐简直就是描述“立鹭”的宗师了。然而,董金鉴(晚清人,生卒年不详)在《艇斋诗话续校》中说:“书录解题《李嘉祐集》十卷……李肇称其‘水田飞白鹭,夏木啭黄鹂’之句,王维取之,以为七言,今此集无之。案:‘漠漠水田飞白鹭’,今见《王右丞集》《积雨辋川庄》诗,此以为李嘉祐作,盖因李肇之言,而误记也。”董金鉴显然不认同剽窃之说。

《诗话总龟》有一段没有注明出处的笔记,在引用《国史补》那段话之后评论说“余以为有摩诘之才则□□然是剽窃之雄耳。”这句话比较费解,也存在异文。那两个“□”,四部丛刊明刻本为“不可”,四库本为“可不”。“不可然”的意思是“不能这样”,“可不然”的意思是“不必这样”。细玩上文,应为“可不”。

史料表明,李嘉祐应为王维的“晚辈”。王维卒于761年,生年有692和701两种说法。李嘉祐的生卒年均无记载。闻一多《唐诗大系》将他的生卒年标注为719年至781年。果如此,李嘉祐比王维小20岁左右。但《极玄集》在李嘉祐名下称其“天宝七载进士”,《唐才子传》也说李嘉祐是“天宝七年杨誉榜进士”,《登科记考》也采信此说。天宝七载是公元748年,而王维早在开元九年(721)就已进士及第,《积雨辋川庄》则写于天宝元年(742)前后。也就是说,王维创作《积雨辋川庄》的时候,李嘉祐才23岁左右,6年后才登第。这个时候李嘉祐即便有诗作,也难以为人所知,更难进入王维的视野。

胡应麟(1551—1602)在《诗薮》中说:“世谓摩诘好用他人诗,如‘漠漠水田飞白鹭’乃李嘉祐语,此极可笑。摩诘盛唐,嘉祐中唐,安得前人预偷来者?此正嘉祐用摩诘诗。宋人习见摩诘,偶读嘉祐集,得此便为奇货,讹谬相承,亡复辩订。千秋之下,赖予雪冤,摩诘有灵,定当吐气。”胡应麟的“摩诘盛唐,嘉祐中唐”可谓切中要害,不过反过来说“嘉祐用摩诘诗”也不准确,因为李嘉祐根本就没有包含这一联两句的诗作。王摩诘没有窃李嘉祐,李嘉祐也没有窃王摩诘。

吴景旭(1611—1697)也在《历代诗话》中称:“嘉祐,字从一,上元中刺台州,大历间刺袁州,则知与摩诘相悬矣……据此,岂出好事者造言耶?故王勉夫谓:‘以前人诗语而以已意损益之,在当时自有此体。’葛常之谓:‘嘉诗,摩诘衍之为七言,而兴益远。’叶石林谓:‘好处在添漠漠、阴阴四字’,此乃摩诘为嘉祐点化,以自见其妙。不然,嘉祐本句但是咏景耳。三子之言,余犹鄙其失考,乃李肇以为好取人章句,王直方以为是剽窃之雄,不几为摩诘诟厉哉。”吴之“失考”二字,可谓一语中的!

翁方纲(1733—1818)《石洲诗话》曰:“昔人称李嘉祐诗‘水田飞白鹭,夏木啭黄鹂’,右丞加‘漠漠’‘阴阴’字,精彩数倍。此说阮亭先生以为梦呓。盖李嘉祐中唐时人,右丞何由预知,而加以‘漠漠’‘阴阴’耶?此大可笑者也。”

其实,就诗之风格论,“行到水穷处,坐看云起时”也应该属于王维,而非他人。东坡曰:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”《宣和画谱》也说:“‘行到水穷处,坐看云起时’及‘白云回望合,青霭入看无’之类,以其句法,皆所画也。”此外,“大漠孤烟直,长河落日圆”,“渡头作落日,墟里上孤烟”,“江流天地外,山色有无中”,这些诗句都是“诗中有画”的典型范例。李嘉祐虽然也喜欢营造意境,比如“心闲鸥鸟时相近,事简鱼竿私自亲”(《晚登江楼有怀》句),“纷纷花落门空闭,寂寂莺啼日更迟”(《起南巴留别褚七少府》句),这些诗句也清新脱俗,但没有摩诘诗句中的那种“空灵”和“淡远”。可以说,“行到水穷处,坐看云起时”出现在王维的诗中如清流入溪、了无痕迹,但放在李嘉祐等其他人的诗中却似凤入鸡群、终为异类。

从情理方面说,剽窃论也荒诞得令人难以置信。《唐才子传》称王维“九岁知属辞”,十九岁就中了状元,中年退隐南山,才艺已臻化境,信手拈来,即成嘉句,何必去偷别人的句子?《古今诗话》诘称“子美岂窍人诗者”,认为苏子美(1008—1048)不会剽窃,而王维更没有这个必要。剽窃对于文人意味着什么,王维应该比谁都清楚。假使《英华集》或李嘉祐诗中真有那两联诗,王维能够看到,别人也能看到,对处于聚光灯下的王维来说,剽窃被发现的可能性更大,他的剽窃行为也不可能到100多年后才被李肇发现。

退一万步讲,王维果真伸了“第三只手”,也不可能毁灭所有的证据。要知道,萧统和李嘉祐的名气都不小,《英华集》和李嘉祐诗作都曾大行于世。李肇著《国史补》之时,王维已经去世100多年,也不可能有人替王维“销赃”,而且谁也做不到。如果有人能做到,何不直接灭了《国史补》?乾隆皇帝一边组织编纂《四库全书》,一边下令查抄销毁各种书籍,但很多“禁书”还是流传了下来。“行到水穷处,坐看云起时”,“漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂”,都是令人过目难忘的句子,被众多诗集“遗珠”的可能性很小。在流传至今的十种唐人选编的唐诗集中,《御览诗》《中兴间气集》《极玄集》《又玄集》《才调集》都选有李嘉祐的作品,其中韦庄(836—910)《又玄集》和韦縠(唐末五代人,生卒年不详)《才调集》的成书时间还晚于《国史补》(李肇813年在世)。即便被忽略,在李肇“揭发”之后,也会有人去查证,那两联诗句也会受到特别的关照,绝不至于消失得无影无踪。

综上所述,所谓“偷诗门”,应是“泼污门”。

二、媚主门

所谓“媚主门”,出于薛用弱的《集异记》,抑或郑还古的《郁轮袍传》。《集异记·王维》和《郁轮袍传》全篇都是关于王维的故事,两处的文字几乎一字不差。《集异记》流传的版本很多,里面都收有《王维》,所以一般都认为这是王维“媚主门”的源头。但在虫天子(清人,生卒年不详)辑编的《香艳丛书》中,《郁轮袍传》的作者却是郑还古。薛用弱和郑还古的生卒年均不详,但有史料记载,薛用弱于穆宗长庆中(823)任光州刺史,郑还古在元和年间(806—820)登进士第。也就是说,二人同处一个时代,今已难辨孰先孰后。有意思的是,郑还古还著有《博异记》,此书与薛用弱的《集异记》简直就像是孪生兄弟,这可能也是后人不分彼此、混淆著述的原因之一。

两部文献关于王维的那段记述比较长。为了便于判断,亦求原汁原味,兹照录如下——

王维右丞,年未弱冠,文章得名。性闲音律,妙能琵琶,游历诸贵之间,尤为岐王之所眷重。时进士张九皋,声称籍甚。客有出入于公主之门者,为其致公主邑司牒京兆试官,令以九皋为解头。维方将应举具其事言于岐王,仍求庇借。岐王曰:“贵主之强,不可力争。吾为子画焉。子之旧诗清越者,可录十篇;琵琶之新声怨切者,可度一曲。后五日当诣此。”维即依命,如期而至。岐王谓曰:“子以文士,请谒贵主,何门可见哉?子能如吾之教乎?”维曰:“谨奉命。”岐王则出锦绣衣服,鲜华奇异,遣维衣之;仍令赍琵琶,同至公主之第。岐王入曰:“承贵主出内,故携酒乐奉宴。”即令张筵。诸伶旅进。维妙年洁白,风姿都美,立于前行。公主顾之,谓岐王曰:“斯何人哉?”答曰:“知音者也。”即令独奏新曲,声调哀切,满座动容。公主自询曰:“此曲何名?”维起曰:“号《郁轮袍》。”公主大奇之。岐王曰:“此生非止音律,至于词学,无出其右。”公主尤异之,则曰:“子有所为文乎?”维即出献怀中诗卷。公主览读,惊骇曰:“皆我素所诵习者。常谓古人佳作,乃子之为乎?”因令更衣,升之客右。维风流蕴藉,语言谐戏,大为诸贵之所钦瞩。岐王因曰:“若使京兆今年得此生为解头,诚为国华矣。”公主乃曰:“何不遣其应举?”岐王曰:“此生不得首荐,义不就试,然已承贵主论托张九皋矣。”公主笑曰:“何预儿事,本为他人所托。”顾谓维曰:“子诚取解,当为子力。”维起谦谢。公主则召试官至第,遣宫婢传教。维遂作解头,而一举登第。

这段文字详细地描述了王维如何利用精通音律之便接近爱乐好诗的公主并被内定为解头的故事。绘声绘色,活灵活现。世人津津乐道,著作竞相转载。除《唐诗纪事》《全唐诗话》《太平广记》《唐才子传》《事类备要》《海录碎事》《绀珠集》《类说》等诗文类著作外,专门收罗奇闻艳事的《艳异编》《香艳丛书》等也都转载了此篇,“郁轮袍”被镶上了“花边儿”。转来传去,不断变味儿。比如《尧山堂外纪》称“岐王使为伶人,引至公主第,独奏新曲,号《郁轮袍》,因献怀中诗……”王维都被“使为伶人”了!

宋代的文人们把《郁轮袍》作为经典的琵琶曲进行吟咏,比如苏轼《宋叔达家听琵琶》曰:“数弦已品龙香拨,半面犹遮凤尾槽。新曲翻从玉连锁,旧声终爱郁轮袍。”陆游《琵琶》曰:“西蜀琵琶逻逤槽,梨园旧谱郁轮袍。”但有人却对此进行了严厉的批判,比如戴埴(1238年进士)《鼠璞》在一则题为《唐进士无耻》的笔记中,将“王维以郁轮袍求庇举夺第”与“裴思谦从仇士良求状头”相提并论:“此二事无廉耻甚矣,虽得一名,何足为重?纪载以为盛事,何耶?!”

戏剧家则对“郁轮袍”大加演绎,仅明代就有好几出,比如秋阁居士的《夺解记》,王衡的《郁轮袍》、张楚叔的《郁轮袍》、王元寿的《郁轮袍》等等,凌濛初的《拍案惊奇》也拿“郁轮袍”说事儿。清代的戏剧家继续添油加醋,演绎此事。蒋士铨《临川梦》的主人公汤显祖说:“公相自宝其权,匹夫独守其志。我汤显祖即使终身穷困而死,断断不羡那《郁轮袍》之富贵也!”

小说家们自然也不会放过这样的题材。夏敬渠(1705—1787)《野叟曝言》有诗云:“摩诘郁轮袍,韩偓香奁诗。宛转娇娆口,狼藉同优俳。柳州附叔文,八关争妍媸。眉山媚释氏,二程分渑淄。文人类无检,谁作中流砥?”在“文人类无检”中,“摩诘郁轮袍”竟然被排在第一!

说什么“年未弱冠”就“状元及第”,原来是精心策划、幕后操作的结果!为了摘取状元桂冠,王维不仅攀附权贵,甚至以色艺媚公主。当年参加应试的士子们若是知道这个“黑幕”,岂不是要沸反盈天?可是,此事属实吗?

除了薛用弱的《集异记》和郑还古的《郁轮袍传》,唐代的其他文献都没有关于此事的记载。崔令钦(盛唐人,生卒年不详)专门记录盛唐宫廷乐事的《教坊记》亦未提及《郁轮袍》。而唐之后,关于唐的正史也都没有提及“郁轮轮”。“维开元九年进士擢第。”《旧唐书》中与应举有关的内容只此一句。“开元初,擢进士,调太乐丞。”这是《新唐书》中与应举有关的文字。《唐才子传·王维》载:“岐王重之。维将应举,岐王谓曰:‘子诗清越者,可录数篇,琵琶新声,能度一曲,同诣九公主第。’维如其言。是日,诸伶拥维独奏,主问何名,曰:‘《郁轮袍》。’因出诗卷。主曰:‘皆我习讽,谓是古作,乃子之佳制乎?’延于上座曰:‘京兆得此生为解头,荣哉!’力荐之。开元十九年状元及第。”这段文字显然是出自薛用弱的《集异记》或郑还古的《郁轮袍传》。不过,《唐才子传》多有道听途说,并不算是严肃的正史。

赵翼(1727—1814)《陔馀丛考》有一则题为《多回护》的笔记,其文曰:“《新书》于名臣完节者虽有小疵,而于本传多削之,盖亦为贤者讳之意。如褚遂良恶刘洎,遂诬之至死,是遂良生平第一罪过,乃本传中绝不及……此皆欲以完节予其人,不忍累以白璧之玷,固用心之忠厚,亦作史之通例也。其于文士尤多所回护。如《王维传》不载其入侍太平公主,弹《郁轮袍》求及第之事……”赵翼的意思好像是,《旧唐书》记载了王维“郁轮袍”之事,而《新唐书》把这些内容删除了,所以称之“回护”。但如上文所引,事实并非如此。可以看出,赵翼对《郁轮袍》之事深信不疑。

但也有人不相信。仰慕摩诘的胡应麟对此也提出了质疑。《集异记》中还有一篇题为《王涣之》的小说,讲的是“旗亭画壁”的故事(参见本书第215页《王之涣通考通辨》)。胡应麟对此进行了考证,认为“画壁”之事子虚乌有(参见本书第255页《“旗亭画壁”只是“小说家言”》)。在证伪之后,他紧接着写道:“举此一端,即他悉诬妄可见。往尝读薛记《郁轮袍》,窃谓右丞不至是。天幸得此逗漏,为千载词场雪冤,不觉浮三大白自快,恨不呼右丞庆之。”他的意思是,既然“旗亭画壁”是假的,那么所谓“郁轮袍”亦为诬妄。胡应麟显然是王维的拥趸,他一直认为王维“不至是”。在自以为“千载词场雪冤”后,胡应麟非常高兴,自罚了三大杯酒,恨不得把王维也请来,共同庆祝。但客观地说,这样的类推,说服力不强。

杭世骏(1695—1773)在为赵殿成《王右丞诗注》所写的序言中说:“小说《郁轮袍》一事,以时世考之,右丞开元九年登第,尔时姚崇秉国,明皇方急于图治,亲策试应制举人于含元殿,务收贤俊,用宁军国。太平安乐之覆辙殷鉴不远,肯以状头付之婴儿子之予夺乎?迨其后别墅流连,焚香禅诵,萧疏高远,不干荣进,而谓早岁躁于进取,肯自厕于优伶之伍乎?右丞一代雅人,而受诬者几千载,惟予与松谷有独知之契。”杭世骏呼应赵殿成(号松谷)的这一考论,说服力强于胡应麟之说,但分析多于事实,证据依然不足。

《郁轮袍》故事中,公主原本把状元许给了张九龄(673—740)的弟弟张九皋,但被王维取而代之。很多文献显示,19岁的王维在开元九年(开元十九年之说应为讹误)状元及第,那么张九皋是如何登科的呢?《全唐文》中有篇《长史张公神道碑》,实为张九皋的墓志铭。文中说:“弱冠孝廉登科……天宝十四载四月二十日疾亟,薨于西京常乐里之私第,春秋六十有六。”另据《六艺之一录》载:“唐张九皋碑,《集古录》云:萧昕撰,史仲方书,长庆三年立。”长庆三年(823),距离张九皋去世的天宝十四年(755)只有67年。《长史张公神道碑》中张九皋的忌日甚至精确到了“日”,应该是非常可信的。根据碑文推算,张九皋生于690年,大约于708年就以孝廉登科了。既然如此,他怎么可能又在开元九年(721)应举呢?

另据《王维年谱》载,开元二十二年(734)五月,张九皋的哥哥张九龄始任中书令(即“宰相”),王维为张九龄献上了一首题为《上张令公》的诗,以求汲引。当年(也有说是第二年),张九龄就拔擢王维为右拾遗。试想:如果王维挖过张九皋的“墙角”,他还好意思去找其兄要官吗?纵使他的脸皮厚得像城墙,张九龄会待见并拔擢他吗? 纵观王维一生的行状,他绝不至于如此厚颜。如果王维真的毫无廉耻,张九龄也不至于那么欣赏他。

此外,还可以从多种维度对《郁轮袍》的真伪进行分析判断。

第一,原始记载是什么性质?《集异记》是一部志怪传奇小说集。《顾氏文房小说》是现存最早收录《集异记》的著作,还有很多小说选集收录了这一文献。《香艳小说》自不待言,郑还古的《博异记》也是“所记皆神怪之事”。既为小说,当属虚构。汪辟疆(1887—1967)校录的《唐人小说》在《集异记·王维》文后按曰:“薛氏此文,或即摭拾传闻,不定根于事实。虽旧书本传亦有‘昆仲官逰两都,凡诸王附马豪右贵势之门,无不拂席迎之,宁王薛王待如师友’之语,亦不得指为干进之证。此又诵习本文者,所宜辨也。”

第二,王维是个什么样的人?首先,他是个才子。17岁就写出了《九月九日忆山东兄弟》,可谓奇才天纵。才高如斯,完全可以靠实力光明正大地摘取状元,没有必要“走后门”。其次,他是个孝子。《旧唐书》称:“事母崔氏以孝闻。”《新唐书》载:“母丧,毁几不生。”母亲去世,悲痛欲绝,差点儿伤心死了。再者,他是个素子。“笃志奉佛,蔬食素衣。丧妻不再娶,孤居三十年。”清心寡欲,澹泊名利,应该不会为了功名而蝇营狗苟。同时,他也是个有节操的人。“贼陷两京,驾出幸,维扈从不及,为所擒,服药称喑病。”为安禄山所擒,他装病佯狂,只差没有以身殉主。或以为此是瑕疵,那是以圣人的标准来衡量。王维不是圣人,但是一个有操守的人。

“母丧,毁几不生。”体现的是“百善孝为先”。30岁丧妻就不再娶,体现的是“万恶淫为首”。百般拒绝安禄山,甚至写诗讽刺他,体现是一个“忠”字。而忠、孝等都是中国传统价值观中的核心部分,而王维在这些方面都表现出了很高的标准。而在传统价值体系中,优伶属于“下九流”。读《四书五经》等圣贤书长大的人应该知道,以技娱人、以色媚人都是令人不齿的,这比“不得首荐”丢人得多,才华横溢、年轻气盛的王维怎么可能摧眉折腰、自甘堕落呢?

葛立方(?—1164)在《韵语阳秋》中说:“王维因鼓《郁轮袍》登第,而集中无琵琶诗。画思入神,山水平远,云势石色,绘者以为天机所到,而集中无画诗,岂非艺成而下不欲言耶?抑以乐而娱贵主,以画而奉崔圆,而不欲言耶?”葛氏显然相信《郁轮袍》之说,但他却发现王维的诗集中没有关于琵琶的诗,同时也没有关于画的诗。这让葛立方非常纳闷,并分析出了两种可能,即隐讳自己的不光彩之事。在笔者看来,这很容易理解。诚如东坡所言:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”王维的很多诗,比如“行到水穷处,坐看云起时”,就是无形之画。既然画已溶入诗中,也就不用专门写画。至于“集中无琵琶诗”,或许原因很简单,那就是“因鼓《郁轮袍》登第”纯属虚构!葛立方已经先入为主地相信了“王维因鼓《郁轮袍》登第”,自然理解不了,只能牵强附会。“(朱叔重)尝曰:‘王右丞水田白鹭、夏木黄鹂之诗即画也。’李思训数年,吴道元一日。其工夫学力所到者,画即诗也,庸有二乎?” 赵琦美(1563—1624)《铁网珊瑚》中的这段话,也可以用来回答葛立方。“庸有二乎”的意思应该是“岂能区分”——诗画融为一体,无法一分为二。此为点晴之笔,但赵殿成在《王右丞集笺注》中引用的这段话居然没有这四个字,即以“画即诗也”结束,实为遗珠。或许,他没有读懂“庸有二乎”。

《教坊记》主要记述了开元年间教坊制度、有关轶事及乐曲的内容和起源,是研究盛唐音乐、诗歌的重要史料。该文献列出了325首曲名,包括《献天花》《和风柳》《美唐风》等大曲46个,一般曲目278个,但其中没有《郁轮袍》,此曲也没有流传下来。王维卒于上元二年(761),而《教坊记》撰于宝应年间(762年4月至763年6月),崔令钦对刚刚去世的王维肯定非常了解。那为什么《郁轮袍》未被收入《教坊记》呢?最大的可能就是:《郁轮袍》子虚乌有,与此曲有关的故事也都是虚构的!

三、何生诬?

“公主纵然隔面亲,王摩诘难做无赃贼。”明剧《郁轮袍》中的这句台词倒是言之有理。捉奸成双,擒贼有赃。然而,所谓“色媚”,除了一段“小说家言”,没有任何可据之证。而所谓“剽窃”更是荒唐——说人偷了东西,却找不到失主,或者失主家里没有这样东西!

山水田园诗派,王维可称宗师。除了陶氏渊明,无人能出其右。“行到水穷处,坐看云起时。”“漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂。”这样的诗句,非常符合王维的诗风。李肇却无凭无据地称为“取人嘉句”,他为什么要这样做呢?

马端临(1254—1323)《文献通考》关于《王右丞集》的考证称:“李肇记维‘漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂’,以为窃李嘉祐者,今嘉祐集无之,岂肇厚诬乎?” 吴景旭也在《历代诗话》中说,“胡苕溪云,古之诗人如摩诘窃嘉祐‘水田飞白鹭,夏木啭黄鹂’,僧惠崇为其徒所嘲云‘河分冈势司空曙,春入烧痕刘长卿’‘不是师兄多犯古,古人诗句犯师兄’,皆可轩渠一笑。盖摩诘与惠崇并称,而又厚诬之,不其慁与?”马端临和吴景旭都怀疑这是“厚诬”。

那么,为什么要诬陷王维呢?可能与其曾委身于安禄山有关。王维虽然未与安禄山“合作”,但也没有拼死“反抗”,既然做了“伪官”,就可视为“从逆”。对此,明末清初反清人士归庄、顾炎武等人都曾对王维有过措词严厉的批评。

杭世骏在《王右丞诗注序》中辩曰:“右丞闺门友悌,见推多士,扈从不及,受禄山伪署,世遂以为白圭之玷迹。其服药取痢,称瘖求免,旧史已力为湔雪。而凝碧一诗,秋槐野烟,伤心掩泣,是即惓惓不忘君父之左证,固不可与张均、张垍、达奚珣诸人比论矣。”设身处地,平心而论,此说较为公允。

继之杭世骏,章学诚(1738—1801)《校雠通义·王右丞集书后》曰:“摩诘萧远清谧,淡然尘外,诗文绚烂,归入平淡,似不食人间烟火味者。《郁轮袍》取解之辱,杭大宗已辨其诬。陷身于贼,服药取痢佯喑,赋《凝碧池》诗,前人谓其心未忘君,不能引决为遗憾耳。历观前世清静自好之士,能轻富贵、寡嗜欲,而往往顾惜身命,临难不能引决,依违濡忍卒,遗后世讥议。”所谓“引决”,就是“殉节”。有些人觉得,王维应该以死明志,杀身成仁——其实,那些批评他的人,真若陷于贼手,多半也做不到——古往今来,圣人凡几?

除了故意泼污,还有一种可能。李嘉祐有一首题为《白鹭》的诗:“江南渌水多,顾影逗轻波。落日秦云里,山高奈若何?”另一首《送朱中舍游江东》中也有“青枫独映摇前浦,白鹭闲飞过远村”之句。这两首诗可能给李肇留下了较为深刻的印象,看到王维诗后想起了李嘉祐的“白鹭”,因此产生误会,未作查证,就信手作了笔记。至于“行到水穷处,坐看云起时。”或许是看的诗太多,记忆发生了错乱。这就是说,也可能是一种无心之失。

至于《郁轮袍》,原本就是小说。小说者,杜撰之文也。捕风捉影,演绎虚构,语不惊人死不休,小说家们原本如此。为了夺人眼球,引人入胜,以历史为背景,以真人为引子,真真假假,虚虚实实,所谓历史小说,路数大抵如此。怎么写由我,如何读由你。薛用弱或郑怀古可能就是这么想的,对小说家来说,这也是正常的。不幸的是,很多人把小说当历史,众口铄金,越传越真。可怜王摩诘,无端被泼污,实在令人唏嘘。

四、结束语

现代法治社会,民事诉讼有一条基本原则叫“谁主张,谁举证。”意思是如果有人起诉别人侵害了他的民事权利,那么原告必须拿出证据证明自己的指控,而不能让被告证明自己无辜。古之中国虽然没有这样的明文规定,但法理是相通的——古代官员断案,也都讲求证据。鲁迅笔下的孔乙己面对“偷书”的指控曾睁大眼睛说,“你怎么这样凭空污人清白……”在有人当场对质“我前天亲眼见你偷了何家的书,吊着打”之后,孔乙己才涨红了脸,说出了“窃书不能算偷”的名言。

“偷诗”比“偷书”严重多了。但1000多年过去了,也无人找到王维剽窃或媚主的证据——是不是应该为王维恢复名誉呢?

最后,笔者想说的是:在1000多年后,我们还要考辨此事,并不只是为了王维的毁誉,甚至主要的价值不在于此。如果我们在考证之前已经有了预设的立场,那就已经错了。在笔者看来,如何看待王维的两大“丑闻”,包括关于其他历史人物的是非,体现出的是我们每个人的价值观及判断力。

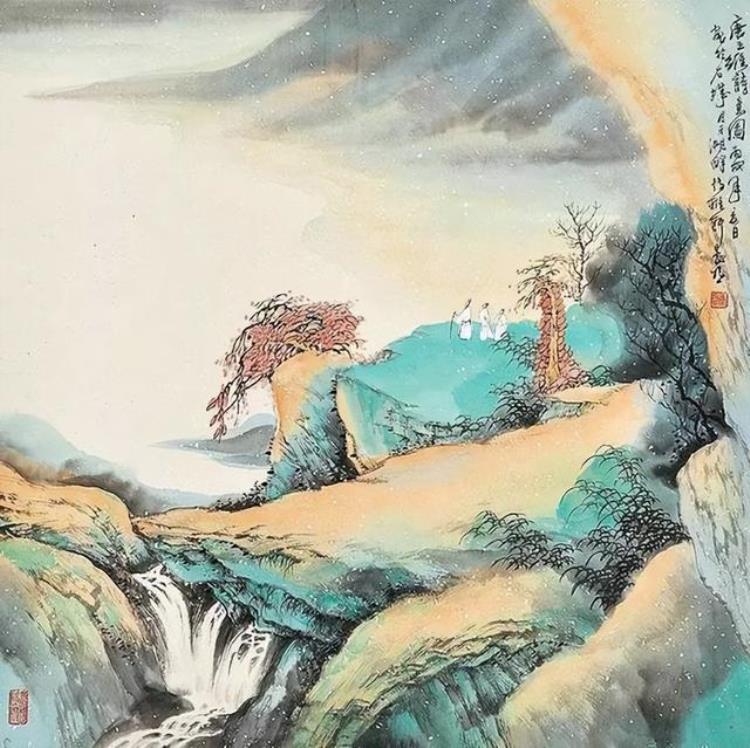

(此文节选自拙著《唐诗正本——大数据视域下的唐诗新考》,崇文书局出版社2021年10月版,图片来自网络)

唐朝大诗人王维真的曾被玉真公主秘密包养过吗?有何依据?

王维是盛唐诗人的代表,有“诗佛”之称。王维多才多艺,诗书画都很有名,对音乐也很精通。据有人考证,王维与唐玄宗妹妹玉真公主关系非同一般。

公元720年,王维第一次入京应试,结果落榜了。随后的一年中,王维一直出入各个王爷的府中,为了能求得功名,王维还献艺于玉真公主,这在历史上确实有痕迹的,果不其然,公元721年,王维就顺利的进士及第,这不能不让人有所质疑。不久后,就被封为太乐丞。虽然只是一个八品的官位,培养着皇室宫廷内乐队伶人。但是这个职位却可以十分方便的进出皇家内苑。所以大家猜测玉真公主为王维安排一个这样的官职,只是为了自己与王维见面时方便一些。

但是,几个月后,王维因犯了一个不算大的错误被贬到济州处了。这让大家觉得很奇怪,这么一个不算重的罪,凭借着王维与玉真公主的关系不至于啊,玉真公主不可能不出手相救,那么也许只剩下一种解释:那就是王维与玉真公主这段时间很可能是有矛盾的。至于原因的话,有史学家推断主要可能就是因为王维私自娶了妻子,惹恼了玉真公主,作为当时已入佛门的玉真公主无可奈何之际,一种变相惩罚手段罢了。

王维在济州待了四年多,觉得十分烦闷,实在是待不下去了,于是辞去了官职,偷偷的回了长安。而回到长安的这段日子里,被许多人调查研究发现,王维就是住在玉真公主在宫外的住处。所以大家才会说王维与玉真公主有着不一样的关系,但真实情况真的是这样吗?或许这仅是某些人为了迎合普罗大众茶余饭后猎艳窥看心态或野史杜撰,并没有确凿的事实依据和正史留存,很可能只是文人雅士之间一种惺惺相惜、相互认可的君子之交罢了。

历史上的李白和王维,曾因一个女人相互交恶是真的吗?

李白和王维因为一个女人交恶,关于这个问题,想来想去似乎只有玉真公主了,因为好像和他们都有交集的女人就只有她了,不过个人认为他们俩关系不好是两人性格本质使然的,和女人应该没有多大关系,说是因为一个女人交恶,似乎有点片面和肤浅了。

关于李白和王维之间的关系不好,好像是很多人都比较喜欢讨论的问题,甚至于还有一些人喜欢加点个人猜测然后编撰成一些小故事来戏谑,不过正也从一些角度上说明了这两位唐代著名诗人的受欢迎程度。

个人认为李白和王维一生从未有过交集从根本上说,就是两人都互相看不上对方,王维年少成名,谨小慎微,低调淡然,而李白却是狂傲不羁,清高至极,这两种完全背道而驰的性格又怎么可能走到一起,更何况,两人在平时还暗暗较劲,你写什么样的诗,我就以同样的立题也写一篇,你出席的诗会宴会就不会有我的身影。

再说关于玉真公主这个问题,其实和玉真公主本身并无关系,还是反射了两人之间的差异和不同,而且在我看来,同时代极富盛名的两人,怎么可能会没有产生交集的机会,不过是都不屑罢了,或者用文人相轻来形容会比较合适吧。